Co-escrito con Brais Estévez Vilariño

Originalmente publicado en Ankulegi: Espacio Digital de Antropología

Hace no tanto, la política era una fiesta. Una verbena sostenida en el encuentro vivaz de organizados y desorganizados que, en cada uno de sus actos, abría espacios de encuentro por doquier y desplegaba prácticas generativas donde cualquiera podía explorar otras formas de vida posible. Hoy, una parte sustancial de aquella vida encantada ha quedado reducida a una representación distante y sospechosa sobre la que opinamos con inquina revanchista en el abismo en que se han convertido las redes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Ante un mundo nuevo que nos desafía con un sinfín de amenazas y horizontes apocalípticos, se extienden el malestar y la angustia. Aunque muchas veces no resulte sencillo discernir su origen, navegando entre la teoría psicoanalítica y el pensamiento ecológico de Bruno Latour e Isabelle Stengers, queremos tantear una genealogía posible del malestar de la época y sus efectos políticos paralizantes.

Hace no tanto, poco más de diez años, la política era una fiesta. Esto es, una verbena sostenida en el encuentro vivaz de organizados y desorganizados que, en cada uno de sus actos, abría espacios de encuentro por doquier y desplegaba prácticas generativas donde cualquiera podía explorar otras formas de vida posible. Lo llamativo de este fenómeno es que no se trataba de una cuestión eminentemente regional; vivimos y hablamos con personas amigas que entraron en procesos parecidos en una constelación de ciudades de todo el mundo: desde Santiago de Compostela a Santiago de Chile, pasando por Belo Horizonte, Salvador-Bahia, Rio de Janeiro, Estambul o Barcelona. Hoy, una parte sustancial de aquella vida encantada ha quedado reducida, particularmente en el Estado español, a una representación distante y sospechosa sobre la que opinamos con inquina revanchista en el abismo en que se han convertido las redes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? A este respecto, un amigo que tuvo una responsabilidad importante en un “gobierno del cambio” compartía por WhatsApp una reflexión con aires de epitafio: “Mi generación política se ha convertido en un vertedero de ombligos desalmados”.

Hace ya más de diez años, la inestabilidad, la falta de horizonte, la ruptura de sentido o, dicho de otro modo, la falta de suelo –por no hablar de su desahucio–, precipitó en el Estado español –aún no sabemos bien cómo– un vórtice generativo de intentos y tentativas de salir al encuentro del otro. Esa fuga permitió elaborar en común lo que nos pasaba con relación a la crisis que bloqueaba nuestras vidas desde 2008. Hoy, sin embargo, esa falta de suelo común nos sitúa en un vacío del que nos defendemos desde el yo, a donde parecemos habernos desterrado.

Entre los impasses de la época y la desorientación generalizada ante un mundo que nos desafía con un sinfín de amenazas y horizontes apocalípticos, se extienden el malestar y la angustia. La angustia es un afecto que pasa por el cuerpo, pero quizá convenga pensarlo como señal de un momento inquietante o, incluso, como síntoma de un malestar compartido. Por otra parte, el malestar social entendido como un bloqueo de las formas de subjetivación políticas capaces de operar disensos en un mundo hostil –cerrado en términos sensibles y existenciales– ha sido analizado desde hace años por colectivos de pensamiento antagonista como El Comité Invisible, Espai en blanc y, también, por autores como Peter Pál Pelbart y Suely Rolnik o, más recientemente, por Amador Fernández-Savater.

Aunque muchas veces no resulte sencillo discernir el origen de la angustia, en este texto –navegando entre la teoría psicoanalítica y el pensamiento ecológico de Bruno Latour e Isabelle Stengers– queremos tantear una genealogía posible del repliegue yoico en el que, a nuestro juicio, resuena una dimensión del malestar de la época que nos conduce a la impotencia política. Reflexionar sobre algunas de las condiciones de ese malestar nos parece crucial en un momento en el que, en diferentes lugares del mundo, desde Argentina o EE.UU. a diferentes estados europeos, una oleada conservadora sin precedentes prolifera alimentándose de la obstinación maníaca del resentimiento.

Crítica de la razón angustiada

En 1926, Freud (2013a) señaló que existen dos modos habituales de dirimir la angustia: la inhibición y la descarga motriz. La inhibición remite a la inacción y la pasividad: es el no pensar, el no participar, el mutismo. La descarga motriz supone el pasaje al acto incesante, un actuar todo el rato para no pensar: scrollear y twittear sin descanso o una motricidad desbordada que, al mismo tiempo que llena gimnasios, impone el mandato de caminar, salir a correr o viajar sin parar como receta para ablandar la angustia. Pero, más allá de eso, a nuestro juicio, el malestar político de la época hace síntoma a través de dos modos prevalentes que tienen que ver con la proliferación de la crítica y con su rechazo.

Opinamos todo el rato, emitimos mensajes –sin parar– y, en definitiva, actuamos para no pensar. Decía Lacan (1971), en un texto publicado en el primer volumen de los Escritos, que el yo es una función de desconocimiento del ser: un objeto al que acudimos para imaginarnos hechos de una única pieza, sin división subjetiva, sin agujeros y sin falta. Hoy, tal vez, el yo hiperbólico y sin dudas obtura la falta de empleo, la falta de alegría, la falta de vínculos, de amor, de espacios, de saberes o de certezas. En ese sentido, quizá ejercitar el yo que opina de manera maníaca sobre cualquier cosa nos permite imaginarnos soberanos, dueños de nuestros designios a través de nuestras palabras: ¿una ficción de dominio? Ahora bien, ese dominio del yo que prolifera en las redes sociales se despliega sin el otro –sin la presencia de otros cuerpos y sin otras palabras audibles que no sean la propia–. Así, la energía libidinal que propulsa esa crítica solitaria que excluye al otro –incluso, a todo lo otro de uno mismo que resulte incongruente con el yo– resuena como un goce autoerótico: una mezcla de satisfacción y pesadumbre en la que cada uno se entretiene con su objeto en soledad.

En este sentido, la supuesta razón crítica puede, paradójicamente, volvernos estúpidos. ¿Qué fabrica, qué articula o qué permite enunciar que el mundo está condenado, sin remedio, o que no hay ninguna posibilidad de transformación relevante, sino un goce triunfante de la debacle –un fin de mundo– en el que siempre pervive el yo? ¿Qué posibilidad de vida común o de articulación colectiva se activa al considerar que la única posibilidad relevante pasa por nosotros mismos, porque nos den la razón a toda costa, porque los otros acepten un código que solo unos pocos conocemos y que, además, mostramos solo a medias, instalando perpetuamente a los otros en la ignorancia, o lo que es lo mismo, en el afuera?

En unos pasajes que nos resultan muy esclarecedores del documental Cuentos para la supervivencia terrenal, Donna Haraway señala que, en algunas ocasiones, la crítica del capitalismo –denunciar la miseria del mundo y señalar a los culpables de la explotación– también puede ser un tóxico: made in Criticalland, como bromeaba Latour (2004) en un texto, precisamente, sobre los límites políticos y epistémicos de la crítica para la transformación del mundo. A pesar de que, ciertamente, esta reflexión no invalida la relevancia de la crítica, nos lleva a pensar en aquellos momentos donde la crítica deviene en un veneno narcisista que desvitaliza y condena al mismo tiempo que nos vuelve adictos a él; sólo nosotros sabemos, no nos hacen falta los otros y, de ese modo, no necesitamos movernos de nuestra posición: nadie se mueve. Como señala Haraway, a veces nos embobamos de tal manera con la penúltima crítica del capitalismo que podemos llegar a creer que no hay ninguna posibilidad política digna en el mundo que no esté contenida en esa crítica. En otras palabras, cuando una perspectiva crítica emerge y opera desde el yo, cuando su despliegue afirma una posición singular, pero también busca señalar, acallar y ridiculizar al otro –a los que “no saben”–, el veneno puede matar cualquier posibilidad de emergencia de lo colectivo.

Desterrados en el yo

Así las cosas, la crítica de la razón angustiada desactiva y, de alguna manera, sólo revela la impotencia que ella misma genera. No existen demasiadas pruebas, ni efectos verificables, de que la denuncia de la opresión remueva conciencias, como gusta decir muchas veces la teoría crítica. Eso mismo señaló Jacques Rancière (2010) a propósito del distanciamiento brechtiano. Imaginar, como proponía Brecht, que aquello que sucedía en el espacio de una obra teatral –que lo normal pueda resultar absurdo– condujera a acciones políticas transformadoras era una asunción problemática. Para Rancière, la supuesta transmutación del principio de desestabilización de la percepción corriente en una pedagogía política emancipadora nunca habría tenido efectos políticos verificables, más allá –eso sí– de la producción de un canon sobre lo que podría ser el arte político en su dimensión representacional.

En ese sentido, Isabelle Stengers y Philippe Pignarre (2018) sugerían en su libro La Brujería Capitalista que: “si el capitalismo corriera riesgos por el hecho de ser denunciado, se habría desintegrado hace tiempo” (p. 43). Por no hablar de cómo, bien al contrario, estas riadas de tuits y comentarios lapidarios acaban reforzándolo, engrosando las arcas del cryptobro de turno, detentando el cargo de capitalista de plataforma.

La otra cara sintomática de esa razón angustiada es, sin embargo, no la del ruido incesante, sino la del silencio abismal del rechazo: una desafección propia de cuerpos blindados y a la defensiva. Esta posición se fundamenta en un supuesto no querer saber que, al mismo tiempo que permite distancia y desimplicación, genera una posición de dependencia que recuerda al voyeur: el goce de la debacle por inacción que, en nuestra aparente distancia, nos instala, progresivamente, en un estado de soledad, letargo y mortificación. “¿Has visto el tweet de x?”. “¡Qué horror!”. “No, yo es que paso, ya no lo sigo”. “Yo lo he silenciado”. Un supuesto desentenderse que mantiene la fijación en lo que nos daña: una atracción fatal que alimentamos con nuestras acciones. La neurosis del sujeto que rechaza el mismo mundo en el que desea participar. Con todo, la paradoja es que, si bien decimos que no aguantamos más y, de hecho, sentimos que no aguantamos más, tampoco dejamos de querer más.

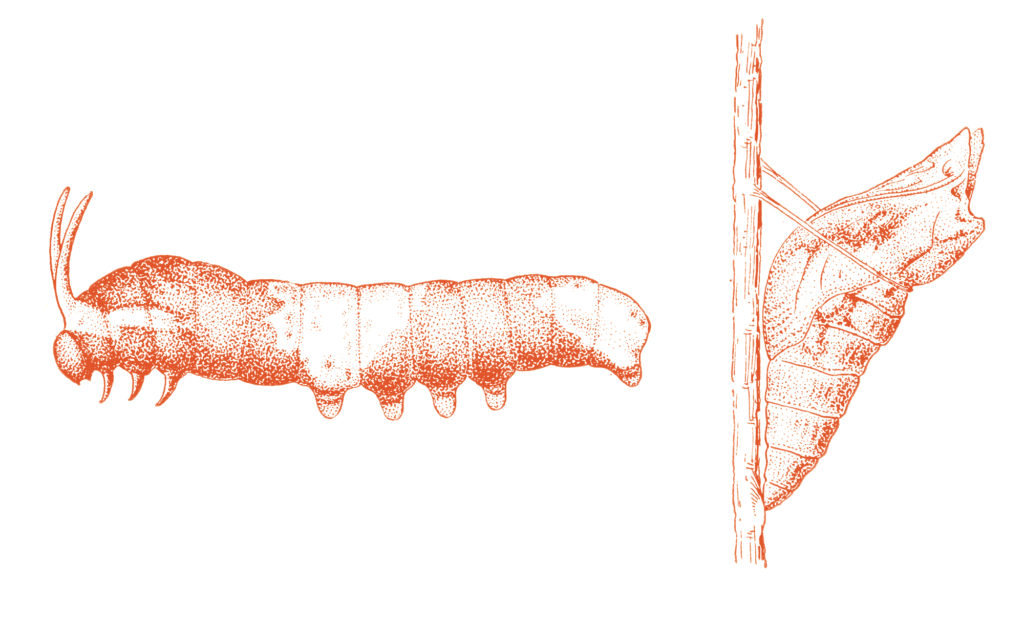

Así, nos aislamos y nos convertimos en figuras de destierro y autoexilio: apostamos por mantener el sitio, como crisálidas de mariposa que deciden paralizar neuróticamente la necesaria transformación que requiere la vida. Quizá de ese aislamiento es de donde procede el malestar profundo: ¿la crisis de las crisálidas?

La intrusión de Gaia

A todo esto, el mundo de los modernos ya no es lo que era –no está dado ni garantizado– y el futuro se ha convertido en una incógnita inquietante. En las dos últimas décadas, una superposición de crisis en curso ha instalado entre nosotros algo así como una tormenta perfecta, que nos desafía y abruma al mismo tiempo que nos interpela. Ahora bien, como apunta Bruno Latour (2017) en su libro Cara a cara con el planeta, no estamos apenas en un período difícil y prolongado de crisis y catástrofes que en algún momento pasará, recuperando así “nuestra vieja normalidad”. Más bien, asistimos a una mutación del mundo, a un corrimiento de tierras profundo, cuyo estupor no hace sino sublimar las respuestas angustiadas. De hecho, no son pocas las llamadas neuróticas a la acción ecológica que se plantean o se arman desde la inminencia de un fin de mundo, argumentado con vehemencia científica, que nos llegará: “¡ahora!, ¡ya!, ¿no lo veis?”. Y, sin embargo, como en el Esperando a Godot de Samuel Beckett, no nos movemos ni un ápice, paralizando el encuentro con el otro en el goce de la angustia.

En un intento por resignificar el absurdo en el que parecemos instalados, el esperanzador ¿Dónde estoy? de Bruno Latour (2021) abre con una analogía de la Metamorfosis de Kafka, en pleno confinamiento pandémico. Como Gregor, quizá también nosotros seamos el síntoma de un nuevo mundo, donde aquello que nos parecía normal –como los padres de esa cucaracha que muchos fuimos durante esa época– necesite ser profundamente repensado. Para quienes suscriben este texto, nacidos ambos en el año en que llegamos a 340,12 ppm de CO2, en pleno éxtasis del consumo sin límites, ungidos en plástico desde nuestra infancia y ahora sometidos a la ascesis moral del veganismo, la modernidad siempre se nos presentó como un relato de progreso continuo: una esperanza que se asentaba en el dominio infraestructural del mundo, trabajado por una cosmología que dividía el mundo entre naturaleza y cultura, opinión y verdad; o, en el plano de los agentes, entre humanos y no humanos. Los primeros, dotados de subjetividad y capacidad de acción, podían existir a distancia de los segundos: objetos, seres y entidades inmundas (sin mundo, weltlos, como los llamaba Heidegger) y conocidos por una ciencia interesada por los fenómenos distales.

Uno de los rasgos más característicos de esa transformación en curso tiene que ver con la relación cambiante que los modernos establecemos con el planeta, entendido en su dimensión terrestre y, también, viviente. Algo de esto tiene que ver con recuperar una conexión con algo muy antiguo. Al decir de Emanuele Coccia (2021), si hay algo que pueda definir a la vida es su perpetua capacidad metamórfica, donde unos seres crean condiciones para la habitabilidad de otros. En una divertida conferencia pronunciada recientemente en el CENDEAC, titulada “El jardín del mundo”, Coccia ejemplificaba esta idea hablando de cómo eso que hoy llamamos Tierra, no puede entenderse sino como consecución técnica de la vida o la labor de las plantas, cruciales para la producción de la atmósfera y la orografía, así como del oxígeno gracias al cual otros seres vivimos:

Lo que llamamos paisaje es el trabajo y el resultado de muchos arquitectos paisajistas diferentes. Lo que llamamos jardín es sólo un ejército de jardineros (las plantas)

la Tierra tiene un estatuto de artefacto… una producción cultural de todos los seres vivos que lo habitan y no sólo la precondición trascendental para la posibilidad de la vida. Gaia es hija de Flora. El sol es la muñeca cósmica de Flora

Y, sin embargo, hay algo de la mutación reciente que trasciende ciertas capacidades metamórficas de hacer mundo o “terraformar”, que nos coloca en una crisis profunda. En uno de los capítulos de Dónde aterrizar, Latour (2019) explicaba esa transformación de la siguiente manera. El acontecimiento colosal que necesitamos entender se corresponde con el desvelamiento de la potencia de actuar de lo Terrestre. Lo Terrestre —con T mayúscula, para subrayar que se trata de un concepto— es un nuevo actor político. Es decir, la tierra ha dejado de ser el telón de fondo de la acción humana y ha pasado a afirmar un poder de actuar que los modernos le habíamos negado. En ese sentido, la irrupción de la Tierra en lo político estaría transformando la misma noción de política, convirtiéndola en una suerte de geopolítica. Para Latour, aunque la inercia y el sentido común nos conducen a seguir hablando de geopolítica como si el prefijo “geo” designase solamente el marco en el que se desarrolla la acción política; “geo” designaría, ahora, un agente que participa plenamente de la vida pública. Así las cosas, la Tierra ya no es una trascendencia muda y obediente, sino una multiplicidad de entidades no humanas con las que interaccionamos y de las que dependemos para vivir.

Isabelle Stengers se ha referido a esa irrupción de la Tierra en lo político como la “intrusión de Gaia”. Sin embargo, la Gaia de Stengers no remite a la idea de sistema estable –una suerte de Madre Tierra protectora de la vida–. Gaia sería el nombre de la Tierra transformada por los vivientes: un ente en metamorfosis que podemos conocer por sus intrusiones. Un ser susceptible de reacciones imprevisibles y ciego a los daños que provoca. Una cita extraída de su libro En tiempos de catástrofes (Stengers, 2017) puede ayudarnos a enmarcar políticamente este escenario:

Luchar contra Gaia no tiene ningún sentido, hay que aprender a componer con ella. Componer con el capitalismo tampoco tiene ningún sentido, hay que luchar contra su dominio (p. 47).

La intrusión de Gaia exige de nosotros nuevos arreglos a la altura de las amenazas. Pero, en lugar de explorar junto a otros alguno de esos desafíos –cómo mantener los territorios habitables y cómo luchar contra los que los vuelven inhabitables– pareciera que persistimos en nuestros síntomas y preferimos malgastar una parte significativa de nuestras energías en prácticas yoicas con las que nos intoxicamos.

Una mutación siniestra

Quizá esté ahí, en la irrupción de lo Terrestre en la política, parte de la angustia y la desorientación política de nuestra época. Sin embargo, aquí radica nuestro punto: pese a las esperanzas depositadas en la pandemia por Latour, aquí seguimos, pegados a un suelo que se resquebraja. Mientras el mundo de la modernidad cambia brutalmente, reventando los goznes de cualquier intento de fundar una protección ad eternum, las mariposas que un día fuimos –aún lo recordamos–, tomando las plazas o haciendo la revolución de los cuerpos, parecen haber entrado en un movimiento inverso: una involución crisálida, emitiendo opiniones o quedando en un silencio paralizante desde el aparente confort de sus vainas. Una mutación siniestra.

En su conocido trabajo sobre “Lo siniestro” [das Unheimliche], publicado en 1919, Freud (2013b) habla de todo aquello que, debiendo permanecer en secreto, se ha manifestado. Lo siniestro aparece como lo espantoso que se revela de modo inesperado en lo más cotidiano: algo que se presenta y que no debería estar ahí. Freud pone el ejemplo de los autómatas, los muñecos que parecen cobrar vida. Pero también se refiere a la impresión causada por las figuras de cera: el desasosiego ante la duda de que un objeto sin vida esté de alguna forma animado. Por su parte, Lacan (2007) destaca en el Seminario 10 que lo siniestro resuena con la idea de un huésped desconocido que aparece de forma inopinada en nuestro imaginario –en un marco dónde no debería estar–. En un pasaje del mismo seminario, Lacan se refiere a ese huésped hostil como “inhabitante”, como aquel que ya habita dentro, aunque eso nos resulte inasimilable y parezca venir del exterior.

Si nos paramos a pensar en el tipo de eventos y situaciones contemporáneas que pueden despertar en nosotros esa sensación de lo siniestro, no parece descabellado considerar como siniestra la potencia de actuar de lo Terrestre. La irrupción unilateral de toda una serie de procesos materiales que amenazan a los vivientes —incendios, inundaciones, olas de calor, acidificación de los océanos, desigualdades, etc.—, desencadenados por la intrusión en nuestras formas de vida de una multiplicidad de agencias propias de un planeta alterado, desbarata la cosmología moderna y muestra, de manera siniestra, lo que no se debería ver. Ya no estamos en un mundo en el que los humanos actuamos con distancia y control sobre un trasfondo no humano, sino en un mundo poblado por una infinidad de vivientes cuyos cursos de acción se superponen constantemente, cuando no se desestabilizan mutuamente. Un mundo inhabitante, que responde a los modos en que lo hemos cambiado.

En ese sentido, Latour (2019) señala que la noción misma de suelo está cambiando de naturaleza. El mismo suelo que debería sostener nuestros proyectos —también la lucha antagónica entre ellos— parece desvanecerse bajo nuestros pies al calor de la emergencia climática. De ahí que la angustia sea tan profunda: el suelo no nos sostiene. El punto de referencia de la política parece haberse transformado por completo. La crisis ecológica nos lanza abruptamente a otro mundo donde el excepcionalismo humano moderno se muestra impotente. Los mismos seres que, hasta ahora, habíamos tratado como meros recursos son ahora actores políticos de primer orden con los que tenemos que aprender a componer los territorios, en otros términos; concretamente, en términos de habitabilidad cuando las condiciones de habitabilidad ya no están garantizadas.

Abrazar el deseo de ser otra cosa

Quizás, para prestar atención a ese huésped hostil y negociar con la angustia debemos habilitar no sólo una conciencia de la mutación, sino intervenir en el plano del deseo, de la relación con el otro, cambiar de deseo: necesitamos un deseo nuevo que no pase por el resentimiento. El deseo no es del orden de la voluntad y, por tanto, no es una región del yo, no pertenece al campo de la lógica, ni del razonamiento. Antes bien, es del campo de lo sensible, de los mundos encarnados y de sus devenires. Cambiar de deseo, asumir una metamorfosis, exige un acto de fe, un arrojarse: lo que hace la oruga que forma su crisálida sin saber en qué se convertirá. Algo que remite al universo del riesgo y la incertidumbre, pero que también implica relacionarse de otra manera con lo indeterminado y lo convulso. Recuperar el deseo es, por tanto, recuperar los modos de decir y hacer que puedan hacer sitio a lo posible no pensado, permitiéndonos desprendernos de fines caducos que suponen una amenaza para nosotros y para el mundo. A nuestro juicio, entendernos como crisálidas y, por tanto, abrazar esa condición, pudiera contener la oportunidad misma de construcción de ese deseo. La marca de un antes y un después, arrojarse a la transformación para encontrar una salida. No en vano, el deseo, en palabras de Lacan (1971), es el “deseo del Otro”: entendámoslo aquí como deseo de ser otra cosa.

Poco tiempo antes de morir, Bruno Latour concedió una larga entrevista en el canal Arte cuya transcripción ha sido publicada como Habitar la Tierra. En una de las piezas, titulada “El fin de la modernidad”, Latour discurre sobre una pregunta: ¿cómo es posible que toda una civilización enfrentada a una amenaza que conoce perfectamente no reaccione? Para contestar a esta paradoja, se refiere a la modernización como un imperativo que, particularmente desde los años 1950, operó como un mandato que nos exigió abandonar nuestro pasado y separarnos de la Tierra a cambio de participar del mito del progreso. Lo terrible de la idea de la modernización es que, una vez se ha puesto en marcha, “es ciega e impide completamente preguntarse a qué renunciar”. Sabemos, de acuerdo con la orientación lacaniana, que el deseo siempre está ligado a una falta, por lo tanto, si nada nos falta, no hay deseo posible: hay más de lo mismo.

De algún modo, progresar suponía acercarse a lo global, sin mirar para otro lado. Para acceder a la abundancia, la libertad y la emancipación, debíamos despegarnos de los territorios locales y desvincularnos de las comunidades. Sin embargo, la emergencia climática ha hecho que la misma idea de progreso, entendida como un futuro mejor y siempre disponible en algún lugar, esté hoy en entredicho. Asimismo, ese despegue hacia lo global no sólo trastocó los ecosistemas y sistemas climáticos, sino que provocó un epistemicidio, la muerte de muchos saberes y prácticas que nos relacionaban con el complejo tejido de interdependencias de lo terrestre: erradicando otras maneras de vivir, de sentipensar como diría el antropólogo Arturo Escobar, limitando drásticamente nuestra capacidad de reacción, imaginación y cooperación.

El capitalismo –nombre quizá más específico para hablar de la modernidad– opera, en la definición de Pignarre y Stengers en La brujería capitalista, como un “sistema brujo” que expropia nuestra capacidad de hacer que las cosas nos conciernan, ya sea en nuestros propios términos o, incluso, fuera de nuestras prácticas habituales. A juicio de ambos autores, no se trata de que el sistema capitalista nos mienta, ni de que nos engañe o manipule, sino de que su modo de existencia se inscribe en el linaje de los embrujos, montando una ecología depredadora que desactiva prácticas cruciales de interdependencia. ¿Quizá sea esto lo que nos hace agarrarnos a las paredes de la crisálida para no querer abrir un pequeño agujero con nuestras antenas de mariposa? Sin embargo, frente a un embrujo, no sería suficiente la denuncia de la captura –como se denuncia una ideología o la falsa conciencia–, porque la captura fabrica un agarre, un éxito, una legitimidad, una necesidad, un zócalo común “y lo hace sobre algo que importa, que hace vivir y pensar a aquel o aquella que es capturado” (Pignarre y Stengers, 2018: 84). Para salir de esta crisis, por tanto, el desvelamiento no funcionará. Antes que definirnos a la contra de ese sistema de captura, deberíamos aprender de sus modos de agarre, identificar su vulnerabilidad e inventar un agarre diferente que haga sensibles otras posibilidades: esto es, conducir la atención hacia las condiciones ecológicas que permitan resquebrajar las paredes de nuestras crisálida, librarnos de la mierda del yo y echar a volar, esperando que el mundo fuera pueda albergar nuevos encuentros, participando en fabricar la habitabilidad junto con otras.

En busca del suelo perdido

Pero, ¿cómo hacer pensables esos agarres? ¿cómo convertirlos en un asunto relevante para reavivar una ecología política? El asunto no parece requerir, como hemos intentado argumentar, trabajar en el plano yoico de llevarnos las manos a la cabeza ante una situación que podríamos pensar como una irresponsabilidad intolerable o, simplemente, denunciar. Quizá, más bien, tengamos que volver a pisar el suelo, como la mariposa se posa en una flor. No en vano, en los últimos años, el suelo ha recuperado fuerza como activador de la ecología política. Su rescate como concepto coincide con la evidencia de una profunda erosión del suelo común –tanto literal como metafórica–, al mismo tiempo que con un cierto interés causado por la propuesta latouriana de “hacer aterrizar” a los modernos, una vez que la emergencia climática ha revelado la ausencia de suelo para sostener el proyecto modernizador.

A pesar de que el suelo y su cuidado han estado asociados a menudo a tradiciones políticas reaccionarias y antropocéntricas –formas de excepcionalismo humano que anclan sus raíces en la ideología nacionalista del Blut und Boden, atesorada por la extrema derecha y que la Europa fortaleza no desmiente–, la corrosión de los suelos contemporáneos contiene también una posibilidad afirmativa para pensar su reconstrucción. Así, mientras ciertas élites ya fabulan con una vida sin suelo compartido –en su casa-búnker con reservas de hectómetros de oxígeno para sobrellevar la hecatombe planetaria–, proliferan también comunidades de prácticas que ligan la posibilidad de la habitabilidad a la restauración y repoblación de suelos devastados. Ahora bien, si hemos cambiado de mundo y, además, el suelo parece estar en vías de desintegración: ¿qué podemos hacer?

La propuesta de Latour (2021), transmutado en geógrafo, remite a la necesidad de re-describir nuestros territorios, inspirándose en los Cahiers de doléances previos a la Revolución francesa: “La descripción relocaliza, repuebla, pero también, y es lo más imprevisto, restituye el poder de actuar” (p. 95). Abundando en esa idea, en una reciente entrevista en la revista francesa de psicoanálisis Mental (Hoornaert, Leblanc-Roïc y Roïc, 2022), Latour habla de que “sólo la descripción permite pasar de la angustia primera a la segunda” (p. 90); de una angustia frenética o paralizante a un hacer colectivo que hace pensar y actuar. Como sucede con la transferencia en el dispositivo psicoanalítico, describir es avanzar hacia el otro: no opinar desde el yo, no fundar un nuevo culto crítico, sino socavar el yo. Describir es arrojarse al mundo para conocerlo y, ahí, trabajar en sus agarres.

Para describir es necesario asumir un cierto no saber, abandonar nuestra posición de dominio y reconocer que, en un mundo en metamorfosis, no conocemos bien ni el suelo que pisamos. Describir, por tanto, es una tarea inacabable, reiterada, un modo de vida. Esto no prescribe un modo de descripción como una actividad desgajada del mundo (las hay más o menos intervencionistas). Tampoco su carácter representacional (las hay más alegóricas o más realistas, en el modo del periodismo o en el de las artes). Sea como fuere, cualquier modo de descripción implica una forma del deseo: un salir de sí. Por tanto, en lugar de intentar nombrar y acallar el mundo y su sintomatología; describiendo, que es lo mismo que decir viviendo, podemos ir en busca del suelo perdido, para recomponerlo, reactivando, también, su potencia política (Stengers 2017), incluso cuando no nos queda esperanza.

Pero, la esperanza es el vuelo que describe una mariposa cuando, en su sutil aleteo para salir de la crisálida, desea la transformación compartida del mundo.

Referencias

Coccia, E. (2021). Metamorfosis. La fascinante continuidad de la vida. Siruela.

Freud, S. (2013a). “Lo ominoso”. En Obras completas, Volumen XVII (1917- 19). Amorrortu.

Freud, S. (2013b). “Inhibición, síntoma y angustia”. En Obras completas, Volumen XX (1925- 1926). Amorrortu.

Hornaert, G; Leblanc-Roïc, V. et Roïc, T. (2022). “Rencontre avec Bruno Latour: Nous sommes des squatteurs alors que nous pensions être des propriétaires”. Mental: Revue Internationale de psychanalyse, nº 46 (Écologie lacanienne), pp. 81-96.

Lacan, J. (1971). Escritos 1. Siglo XXI.

Lacan, J. (2007). El seminario 10: La angustia. Paidós.

Latour, B. (2004). Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. Critical Inquiry, 30, 225–248.

Latour, B. (2017). Cara a cara con el planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas. Siglo XXI.

Latour, B. (2019). Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política. Taurus.

Latour, B. (2020). “Imaginar los gestos-barrera contra la vuelta a la producción anterior a la crisis”. CTXT, 05 de abril de 2020. https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31797/economia-coronavirus-crisis-produccion-gestos-barrera-empresas-medioambiente-bruno-latour.htm

Latour, B. (2021). ¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta. Taurus.

Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Ellago ediciones.

Stengers, I. (2017). En tiempo de catástrofes. Cómo resistir a la barbarie que viene. Ned ediciones.

Stengers, I. y Pignarre P. (2018). La brujería capitalista. Prácticas para prevenirla y conjurarla. Hekht.

Terranova, F. (2016). Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival [film]. Icarus Films.

Cita: Brais Estévez Vilariño y Tomás Sánchez Criado (2024, 21 marzo). La crisis de las crisálidas. Reactivar la política en el fin del mundo. Ankulegi antropologia espazio digitala – espacio digital de antropología. Recuperado 21 de marzo de 2024, de https://doi.org/10.58079/w24a